|

| Louis-Georges Godin (1897-1932), en 1914, au bord du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, où il aimait se rendre chez son ami d'adolescence Albert Tessier. (Source : Yves Tessier, Albert Tessier, photographe amateur (1915-1935), Québec, Les Éditions GID, 2013 ; la photo a été colorisée sur Algorithmia) |

Louis-Georges Godin est né à Trois-Rivières le 6 juin 1897, d'Eusèbe Godin, manufacturier, et de Marie-Elisabeth Aubry. Après avoir fréquenté le Jardin de l'Enfance, à Trois-Rivières, il fit ses études classiques au Séminaire Saint-Joseph de la même ville, puis il étudia la médecine à l'Université Laval de Montréal. Il partit ensuite en France en 1919 pour se spécialiser en ophtalmologie. De retour dans sa ville natale l'année suivante, il y ouvrit un cabinet médical (sur la rue Hart) où il exerça sa profession de 1921 à 1932, année de son décès.

Membre de la Société historique de Trois-Rivières, il collabora à divers journaux et périodiques, dont surtout Le Bien public. Il est l'auteur d'un recueil d'articles, Les "Dicts" du passant (1921) et d'un ouvrage en deux volumes, Mémorial trifluvien (1932) (voir au bas de cette page pour télécharger cet ouvrage).

Louis-Georges Godin est mort à Trois-Rivières, le 8 octobre 1932, à l'âge de 35 ans. Ayant épousé Gabrielle Levasseur en septembre 1922, il laissa neuf enfants.

Dans ses mémoires, intitulés Souvenirs en vrac (1975), l'abbé Albert Tessier, qui deviendra recteur du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières et un important animateur culturel et accoucheur de vocations littéraires pour toute la région de Mauricie (dont il est l'auteur du nom), et ce, en plus d'avoir été le découvreur de Félix Leclerc, raconte dans ces termes son amitié de jeunesse avec Louis-Georges Godin :

« J'avais heureusement un confrère qui partageait mes goûts et qui devint un ami très cher, Louis-Georges Godin. Premier de classe, esprit ouvert, il appartenait à une famille assez à l'aise. Mieux pourvu d'argent de poche que moi, il achetait des volumes, s'abonnait à certaines revues. Nous mettions nos aliments littéraires en commun ; nous trouvions dans nos lectures de captivants sujets de discussion et nous en tirions plus de satisfaction que les camarades attirés par des denrées moins spirituelles et moins durables. L'amitié Tessier-Godin s'est poursuivie sans baisse ni altération jusqu'à la mort de mon confrère en 1932 ». C'est d'ailleurs l'abbé Tessier qui célébrera les funérailles de son ami à la cathédrale de Trois-Rivières.

C'est dès l'âge d'à peine 15 ans que Louis-Georges Godin commença à publier des articles et chroniques dans Le Bien public, alors un hebdomadaire fort lu à Trois-Rivières et en Mauricie. Il signa notamment des feuillets humoristiques intitulés « Pincées », de même que des lettres ouvertes adressées à « Lebourru ».

Sa plume est alerte et incisive, de lecture fort agréable aussi, et ce, au point où le lire fait du bien à l'esprit. De fait, on reste enchanté par la qualité de son écriture alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, et on se dit qu'il en aurait eu beaucoup à remontrer à la quasi-totalité des (beaucoup trop nombreux) chroniqueurs de notre époque, dont, sauf de rarissimes exceptions, l'ineptie, l'insipidité, l'incompétence, la banalité et les platitudes les plus prévisibles et inutiles à l'information constituent le seul fonds de commerce, et qui par surcroît écrivent souvent très mal. Comme nous le disait un ami ayant récemment découvert la plume de Louis-Georges Godin : « Quand on se compare, on ne se console pas ».

Louis-Georges Godin était aussi avantageusement connu à Trois-Rivières pour ses talents musicaux. Il fut notamment membre des chorales du Séminaire Saint-Joseph et de la cathédrale de Trois-Rivières. Selon un article du quotidien Le Nouvelliste paru le jour de son décès et que l'on peut lire au bas de la présente page : « Il avait par exemple une voix merveilleuse et une connaissance de la musique qui lui permettait d'en tirer tout le parti possible. […] Pendant plusieurs années, il chanta des concerts restés célèbres dans le souvenir des amateurs ». Le journaliste et poète Clément Marchand, quant à lui, écrivit dans Le Bien public : « Louis-Georges Godin était doué d'une belle voix de baryton. Il se faisait entendre quelquefois dans les concerts populaires. Je me souviens avec quelle émouvante simplicité il interpréta, certain soir, dans la salle académique du Séminaire, de vieux Noëls languedociens. Ce praticien, en plus de pénétrer toujours plus avant les secrets de son art médical, profitait de ses loisirs pour s'ouvrir aux beautés de la vie intellectuelle, pour cultiver et orner son esprit ».

Onésime Héroux raconte que « le Dr Godin menait une vie intellectuelle et artistique intense depuis que son esprit s'était ouvert à la contemplation du beau et du vrai. Aucun autre trifluvien ne peut se vanter de posséder une bibliothèque comme la sienne. C'est par milliers que se comptaient ses volumes. Ce que les humains ont produit de plus substantiel se trouvait chez lui ».

Les douze articles qui suivent ont d'abord paru entre 1915 et 1920, sous la signature du "Passant", dans Le Bien public, puis dans un volume, Les "Dicts" du passant, publié en 1921. Sous les textes se trouvent divers documents dont des articles d'époque.

Nous ne doutons pas qu'après avoir lu le premier de ces écrits, intitulé justement "Le Passant", vous aurez le goût de lire les onze autres, et aussi que vous vous direz, comme nous, que Louis-Georges Godin, qui est mort trop prématurément, aura été un "Passant" qui est passé beaucoup trop vite parmi les nôtres dont il fut l'un des meilleurs éléments de son temps. Nous pouvons néanmoins être reconnaissants du fait que notre peuple a déjà su produire des esprits d'une telle trempe et qu'on peut encore s'enrichir culturellement en les redécouvrant...

Louis-Georges Godin

choisis dans :

|

| Les Dicts du passant, recueil d'articles de Louis-Georges Godin paru en 1921, et d'où sont tirés les 12 textes ci-dessous. L'illustration de la couverture est une œuvre d'Edmond-J. Massicotte. On y aperçoit Louis-Georges Godin au sommet de la colline située derrière la maison natale d'Albert Tessier, dont le toit est visible au milieu d'un petit bocage. Godin aimait séjourner à cet endroit pour s'y ressourcer. À ce sujet, voir "O fortunatos", ci-dessous. On peut ICI télécharger ce volume. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

Le Passant

Le passant est un heureux de ce monde, car il sait qu'il ne fait que passer. Il ignore les liens dont s'enserrent les hommes peu sages et lorsque sa vie finira, il partira allègrement, comme l'oiseau qui fuit l'hiver et s'envole aux pays du soleil.

Le

passant n'est pas un riche de la terre, car s'il était un riche, vous ne le

verriez pas marcher sur la route poudreuse, chantant gaiement à pleine voix.

Les riches croient qu'ils ne finiront jamais, mais ils redoutent tout de même

la fin, et les riches ne chantent pas. Le passant donne de bon cœur son

bonheur, son rire et ses écus quand il en a, tandis que l'autre qui se croit

immuable, ne donne rien.

Le

passant n'est pas un artiste qui impose à l'art le joug de ses caprices ou la

disgrâce de ses lubies ; il n'a pas écrit le roman à la mode, ni le poème aux

cadences heurtées autant que prétentieuses et aux assonances savamment et

puérilement agencées qui font se pâmer tant d'éphèbes indécis et vagues. Il

n'entend rien à certaines enfilades de dissonances osées que des esthètes

futuristes ou symbolistes, affublés du nom de musiciens, daignent laisser

tomber sur les cénacles béats que forment leurs adulateurs ; il connaît de plus

belle et de plus pure harmonie.

C'est

que le passant connaît les fleurs qui bordent le chemin, leur parfum humble et

doux lui est familier ; le livre de la nature est pour lui grand ouvert et il y

sait lire. Le ruisseau murmure plus gentiment lorsqu'il passe et les oiseaux le

saluent de leurs chants car ils reconnaissent en lui un frère ; comme eux il

est un passant.

Le

passant n'est pas un grand parmi les hommes, car les hommes, dans leur manque

de sagesse, le trouvent peu sage, et le trouvant peu sage, ils se gardent bien

de le mettre à leur tête. Mais le passant a pour lui toute la terre et tout le

ciel. Il possède tous les grands chemins et tous les sentiers, tous les

ombrages sont heureux de lui donner asile et les étoiles, chaque soir, veillent

sur son repos. Pourquoi dont le passant désirerait-il être un grand parmi les

hommes ?

Le

passant ne possède rien, car il sait que nul ici-bas n'est son propre maître ;

il est à tous, comme la fleur comme l'oiseau, comme le ruisseau, comme l'arbre ;

il donne à tous tout ce qu'il a et il n'exige pas qu'on le lui rende.

Le passant est un heureux de ce monde; mais nous pourrions tous être heureux comme lui, si nous voulions bien savoir et comprendre que nous ne sommes tous que des passants.

* * *

Le Chêne

Le

chêne a poussé d'une semence infime, mais féconde. Il est sorti de terre tout

petit, faible, humble ; les arbres de la forêt ne le regardaient même pas.

Qu'avait-il pour attirer leurs regards ? Il s'est confié au soleil, aux vents,

à la pluie, à la terre, il a tiré d'eux sa vie, d'eux qui l'avaient fait sortir

de cette semence si infime, mais si féconde.

Il

a d'abord souffert, souvent il lui a semblé que sa vie l'abandonnait, mais il

se cramponnait de toutes les forces de ses racines, il se redressait, il résistait.

Aujourd'hui,

le chêne est beau dans la forêt. Les autres arbres sentent en lui une force,

une puissance qui s'en va déclinant chez eux, et oubliant leur origine, ils se

demandent comment le chêne, de si petit, a pu devenir si grand. Déjà les arbrisseaux

recherchent son ombrage et croissent vigoureux et forts sous sa protection.

C'est

nous ce chêne, c'est notre race. La poignée de hardis marins et d'héroïques

défricheurs venus sur nos côtes ont fait souche de tout un peuple. Ils ne se

sont pas laissé rebuter par les misères parfois atroces des débuts, ils se sont

confiés à la terre qu'ils venaient de découvrir et lui ont consacré leur vie.

Le nouveau pays était bien humble à côté de tous ceux qui se partageaient la

terre, mais ils avaient foi en l'avenir. Ils savaient qu'il n'y a pas de

sacrifice inutile et que tout travail porte en lui sa récompense. Le pays a

grandi, comme le chêne il devient beau et fort et les autres pays le regardent

avec surprise, se demandant comment il a ainsi survécu et d'où lui vient sa

force.

Mais

notre croissance n'est pas finie, nous n'avons pas atteint notre virilité. Il

n'est pas bon de nous croire trop forts ou trop grands, et il est très mauvais

d'essayer de le faire croire aux autres, nous n'en pouvons tirer rien de

valable pour notre accroissement. Il nous faut au contraire nous souvenir de

nos humbles débuts, pour y puiser l'énergie de toujours travailler, la force de

toujours combattre. Nous sommes un peuple jeune, nous avons besoin de toutes nos

volontés et de toutes nos ressources pour grandir.

|

| Albert Tessier versant le verre de l'amitié à Louis-Georges Godin, à la ferme Tessier de Sainte-Anne-de-la-Pérade. (Source : Yves Tessier, Albert Tessier, photographe amateur, Québec, éditions GID, 2013 ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

Heures Passées

L'aube

lutte contre les ténèbres ; lambeau par lambeau elle leur dispute le ciel. Et

les ténèbres, reployant les voiles qu'elles ont étendus sur le sommeil de la

terre, s'enfuient devant la victoire du jour. Du fond de la large faille

tortueuse où coule la rivière monte une brume qui, arrivée au haut de la

falaise, s'épand en nuages que l'on dirait palpables tellement leur blancheur

opaque semble matérielle.

Mais

la brume ne peut monter bien haut. Le soleil se hâte au-dessus de la forêt, ses

premiers feux irradient la coupole blême et, tout à l’heure, son fulgurant

globe d'or montera sur l'horizon et régnera sur le monde. Déjà l'air est un peu

tiède, et la brume se désagrège. Une fine buée me couvre la figure et les

mains, et les pages du livre ouvert sur mes genoux sont moites de la rosée

matinale.

Je

demeure immobile, je retiens presque mon haleine, car j'entends de sourds

piétinements à un détour du petit sentier qui sinue devant moi. Il est tout

étroit ce sentier battu et durci, et j'aurais peine à y mettre l'une à côté de

l'autre les larges semelles de mes bottines ferrées. Le soleil qui est là dans

mon dos y projette l'ombre de ma tête, et cette ombre déborde de chaque côté du

sentier. Je vois mon menton de ce côté et mes cheveux s'embroussaillent avec

l'herbe de l'autre côté.

Je

ne fais pas plus de bruit que mon ombre, car les piétinements se rapprochent.

Ils contournent le petit sapin, et voilà les moutons qui s'avancent à la file.

Ils me connaissent, pour me voir chaque matin, et ils n'ont pas peur de moi

tant que je ne bouge pas.

Le

chef de la bande s'arrête et me regarde un instant, une seconde, puis il s'en

vient, suivi de toute la troupe. À trois pas de moi, tous s'arrêtent, puis par

des mouvements lents et mesurés, d'avant, de gauche et de droite, ils

m'entourent d'un cercle floconneux, gris sale.

Un

tout petit mouton bêle et, bousculant sa mère, vient frotter son nez au bout de

mes bottes. Il se tord un peu le cou, pour voir ce qu'est cette chose étrange

sur mes genoux, et qui m'intéresse si fort que je ne fais aucun mouvement.

Je

mets deux bonnes minutes à prendre une cigarette et à me la glisser entre les

lèvres. Tout doucement, je frotte une allumette avec laquelle je grille

l'extrémité du fin cylindre de tabac. Mes compagnons semblent s'intéresser

infiniment au filet de fumée bleutée qui s'étale en arabesques diaphanes. On

dirait qu'ils l'attendent cette fumée, chaque matin, et qu'ils ne viennent que

pour elle. Mais comme je secoue la cendre qui s'allonge, voilà la débandade, et

mes moutons s'enfuient en une ruée folle.

Si

je puis arriver à les retenir près de moi lorsque je secoue la cendre de ma

cigarette, ce sera un grand point d'acquis dans l'œuvre de leur civilisation.

Je

suis seul, mais pas pour longtemps. Tout à l'heure j'irai voir travailler mes

fourmis. J'ai toujours quelques miettes pour elles au fond de mon gousset. Il

faut les voir à l'œuvre lorsque le colis qu'elles transportent est trop gros

pour l'ouverture de leur demeure. Elles ont tôt fait de vaincre la difficulté

et nulle tâche ne les rebute.

Les

fourmis ne sont pas comme les hommes…

Mon

ami est venu me chercher. Il demeure à la campagne, lui ; il respire l'air tel

que Dieu l’a créé, et les tramways ne l'empêchent pas de dormir. Il a eu pitié

de moi ; de me savoir là-bas à la ville, les pieds englués dans l'asphalte

ramolli des rues, les poumons encrassés de poussière, suant, soufflant, n'en

pouvant plus, le cœur lui a chaviré. Il m'est arrivé un beau soir, du vent

plein les cheveux, du soleil plein la peau : vous comprenez que je ne me suis

pas fait prier. Dès le matin, nous filions, prenant congé sans nul regret des

débitants de crème à la glace, des scopes et des parcs au gazon pelé et galeux.

Et

me voilà à la campagne. Mais, vous m'entendez bien, n'est-ce pas, c'est à la

campagne que je suis. N'allez pas vous représenter votre serviteur sur une

plage tout ce qu'il y a de plus sélect, en impeccable complet de flanelle, se

promenant d'un pas savamment dégagé et gracieux dont une élégante badine marque

la cadence. Je ne vous le pardonnerais pas.

Je

suis dans une paisible retraite au sein de la belle et vraie nature. La maison

est toute fraîche et tranquille, au pied de son coteau qui a l'air si bon

enfant. Les arbres sous lesquels elle repose lui font une coupole dont nulle

richesse humaine ne peut surpasser la splendeur.

Les

voitures qui passent sur la route ne laissent parvenir à nos oreilles qu'un

bruit assourdi, qui semble très lointain et qu'il nous plaît d'entendre. Les

arbres s'agitent lentement, sans trêve, et leurs feuilles nous bercent d'un

susurrement faible et doux. Tout là-bas le fleuve, écartant un peu les rives

qui le pressent, roule sans repos ses flots nonchalants. À fermer les yeux, je

vois encore notre petite barque dans laquelle nous avons promené si souvent

notre insouciance et notre joie de vivre. Mon ami l'appelait sa

"Mouette", et comme elle rasait bien les courtes vagues qui se poursuivaient

les unes les autres sous la poussée de la brise !

Le

soleil nous dore, l'air du large que rien ne souille met en nos poitrines la

force qui entretient la vie, et notre sang, sève de notre jeunesse, court en

nous plus pur, plus vigoureux.

Et le soir, lorsque tout dort, la nature parle tout bas à notre oreille ; elle nous dit ses grandeurs, ses douceurs, ses beautés, que tant d'humains ignorent ou dédaignent et qu'elle ne révèle qu'à ceux qui l'aiment vraiment. Elle est la force, elle est la vie et c'est avec la plus grande générosité qu'elle dispense ses inappréciables dons. Elle fait descendre en nous la grande paix du cœur, elle détruit en notre âme les germes nuisibles, elle protège le froment contre l'ivraie, elle nous débarrasse de cette couche factice dont notre pseudo-civilisation nous recouvre. La nature nous fait plus parfaits, car elle nous ramène près de la grande et belle simplicité.

|

| Louis-Georges Godin vers 1915, au sommet de la colline derrière la maison natale de son ami Albert Tessier, dont on aperçoit le toit, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. À droite, on aperçoit le toit en forme de pyramide du Calvaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les deux constructions existent encore de nos jours. Au loin, le fleuve Saint-Laurent. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir ; source : Yves Tessier, Albert Tessier, photographe amateur (1915-1935), Québec, Les Éditions GID, 2013) |

* * *

La Pose

La pose est maîtresse du monde, et quoi que vous en puissiez croire, sa conquête n'a pas été pacifique, son règne ne va pas sans misères, sans deuils, sans massacres. On peut sans doute se gaudir du spectacle toujours renouvelé que nous offrent la stupide vanité et l'effréné désir de paraître qui possèdent nos contemporains : Molière ne mourra jamais. Mais il ne faut pas oublier que Molière a créé Alceste et que, tout extrémiste qu'il est, Alceste n'a que trop souvent raison.

Voyez

ce que la pose fait de la société, ouvrez les yeux et jugez du sabotage qu'elle

opère dans les mœurs. La morale ? Peuh ! La pose exige que l'on pose à

l'immoralité.

Le

ridicule ne tue plus, et c'est probablement mieux, car il aurait à faire une

hécatombe. Il lui faudrait pourchasser ses victimes partout : au théâtre, sur

les rues et les places publiques, dans les foyers, dans toutes les classes,

dans toutes les familles. On ne vit que pour poser et il semble qu'il faille

poser pour vivre.

Le

monde a connu l'âge de pierre, l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge de fer, et

ainsi de suite, comme vous le diront les historiens, les géologues, les

archéologues et autres esprits érudits et diserts; nous en sommes maintenant à

l'âge du clinquant, du toc, de l'épate, de l'esbrouffe (ne vous offensez pas

des mots, ils sont du siècle, et ils le peignent bien) : c'est le triomphe de

la verroterie.

Et

dire que nous avons ri des sauvages, nos prédécesseurs, qui se laissaient

éblouir et amadouer par l'étalement aussi rutilant que sans valeur des bibelots

que leur apportaient nos ancêtres. Nous les traitons d'âmes simples de se

laisser ainsi prendre à de vils appâts.

Sommes-nous

plus sagaces qu'eux ? Notre œil sait-il discerner avec plus de justesse la

vertu de ce qui n'en a que l'apparence, ce qui est bonté de ce qui n'en porte

que l'habit, la véritable grandeur de ce qui n'est qu'enflure ? La Fontaine

nous parle de ces bâtons que le flot apporte et que de loin on prend pour des

chameaux. Cela nous arrive encore plus souvent qu'au temps du fabuliste.

Les

siècles n'enlèvent rien à la sagesse des proverbes, souvent ils ajoutent à leur

vérité ; aujourd'hui plus que jamais, tout ce qui brille n'est pas or, car,

s'il en était autrement, l'or serait à coup sûr le plus vil de tous les métaux.

Qui donc aime un poseur ? Personne assurément ; tout le monde déteste le nom et encore plus la chose, et pourtant, tout le monde pose, moi tout le premier, qui veux vous la faire au critique et au moralisateur.

* * *

Hier

soir, journal en poche, j'entrais souper, tristement seul, dans une non moins

triste gargote. (ô douceurs du célibat !). Ma maigre pitance me fît évoquer

honteusement les ripailles antiques et de là, en une involontaire glissade, je

tombai aux Vaudois. Pourquoi mon Dieu ? Télépathie, vous dis-je.

Pour

charmer les ennuis de ma mastication solitaire, je parcourais mon journal de

l'allure la plus résignée du monde, lorsque je tombai en arrêt sur cette

dépêche qui semblait venir de ma pensée même et qui s'étalait sur quatre lignes:

"La police de Cuba est aux trousses des Vaudois, qui pratiquent encore le

cannibalisme et offrent des enfants en holocaustes à leurs dieux."

Je pense aux Vaudois, souvenirs de vieilles lectures exotiques, et voilà qu'on m'en sert.

Les

Vaudois forment une secte qui fleurit dans la perle des Antilles ; ils adorent

plusieurs dieux qui se nomment harmonieusement Elécua, Babagueye, Olurrum,

Chango et autres vocables du même poil. Mais c'est sans contredit Elécua qui

est le plus puissant et le plus vénéré : il enseigne que le bien ne peut venir

à une personne qu'en autant qu'elle cause du tort à son prochain. Inutile de

dire que les Vaudois sont d'une ferveur exemplaire dans la pratique de cette

religion. Ils ne se massacrent pas trop entre eux, mais ils commettent un tas

de déprédations aux dépens des profanes et mangent les petits enfants qu'ils

enlèvent ici et là.

Et

dire que la civilisation éclaire le monde et que la sainte démocratie fait le

bonheur des peuples ! Allez donc convertir ces intéressants cubains aux

quatorze principes de notre éminent voisin ! Je vous préviens que le courtier

en assurances le plus audacieux ne risquera pas un quart de sol sur vos

chances, et il aura raison.

Nous

honnissons les Vaudois, et pourtant ils pourraient bien nous le rendre, car il

y a en chacun de nous un cannibale qui sommeille. Sans doute, nous sommes bien

vernis, bien frottés, bien polis, nous ne mangeons pas les oreilles ou le nez

de nos ennemis à la croque-au-sel, mais, si nous nous fichons pas mal du dieu

Elécua, nous chérissons ses principes dans un petit coin bien caché de notre

cœur.

Regardez

les profiteurs rapaces, les exploiteurs sans conscience, les politiciens

véreux, les meneurs exécrables, fomentateurs de désordres sociaux : ils volent,

pillent et assassinent leur prochain pour remplir leur bourse et pour faire

régner leurs passions.

|

| Louis-Georges Godin tenant un poussin, vers 1915, à la ferme familiale de son ami Albert Tessier, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir ; source : Yves Tessier, Albert Tessier, photographe amateur (1915-1935), Québec, Les Éditions GID, 2013) |

On

nous en a tant parlé ; on nous en parle tant !

Et

abrutis par tous ces discours creux clamés à perte d'haleine par des orateurs

improvisés qui ne croient pas le premier mot de ce qu'ils prêchent, désabusés

par tous ces écrits, ces proclamations, ces appels de gens qui souvent sont les

derniers à mettre en pratique leur doctrine, nous en venons, petit à petit, à

douter de l'idéal, à le concevoir comme la création inachevée d'un esprit infécond,

comme l'effort infructueux d'une âme incomplète. Du doute à l'indifférence, il

n'y a qu'un pas.

L'occasion

est trop belle de faire vibrer les cordes sonores, de déployer l'oriflamme du

pathos ; l'idéal, quel magnifique sujet ! Qu'il se prête admirablement aux

périodes ronflantes, de quelles fleurs ne peut-on orner pareille chose, à quel

monde de sentiments il peut donner le jour, quel moyen puissant pour enchaîner

les auditeurs à son verbe, pour tenir les lecteurs courbés sous sa plume.

On

enfle la voix, on y met un trémolo de conviction, le poing se lève vers le ciel

: « L’idéal, messieurs !" Un point d'exclamation clôt le tout, et la

farce est jouée.

C'est

un bien grand malheur que l'homme fasse avec une si grande chose de si tristes

compromis.

À

la vérité, si vous ne pouvez plus maintenant entendre le mot sans hausser les

épaules, il vous faut au moins admettre la chose qu'il représente, car que

deviendra le monde s'il perd toute notion de l'idéal ?

L'idéal

n'est pas une illusion, c'est le but des efforts de toute la vie ; ce n'est pas

non plus une utopie, car il est réalisable, et non seulement dans ce sens qu'on

peut le réaliser, mais bien qu'on doit le réaliser, par la tension constante de

notre volonté et de toutes nos énergies.

Quelles

méchantes besognes font ceux-là qui, pour le plaisir vaniteux de paraître

jongler brillamment avec les mots et les idées, les gonflent, en masquent le

vide de leur pensée, en habillent l'indigence de leur esprit.

Pourquoi

vouloir toujours et à tout prix faire planer l'idéal dans les nuages, si loin

au-dessus de nos têtes, de façon à faire croire qu'il est inaccessible.

Attendre

Elle

s'ennuyait là-bas, toute seule, et lui, l'homme, ne pensait même pas qu'elle

pût souffrir et compter les mois et les jours. Il était homme, immensément

égoïste, froid et dur d'aspect.

Elle

lui écrivait, et chaque fois ou presque, il m'en disait quelques mots, mais pas

un muscle de sa figure ne se contractait autrement qu'à l'ordinaire.

Je

l'ai revu hier; il était distrait, il parlait à peine et ses yeux étaient loin,

perdus. Tout-à-coup il me dit, sans me regarder: "Elle s'ennuie, et elle

m'attend", et il me montra à la fin de la lettre ce qu'elle y avait écrit,

d'une écriture toute menue, comme un peu honteuse et craintive :

"Attendre, c'est long!"

Il

crispa les minces feuilles et répéta tout bas : "Attendre, c'est

long". Et il est parti, plus brusque et plus abrupt que jamais.

Je

ne crois plus du tout au triple airain dont il affecte de se cuirasser. Son

cœur est vivant, puisqu'il a compris tout ce qu'il y avait dans ces trois mots :

"Attendre, c'est long".

Mots

beaux et grands parce que simples et vrais. Mots qui pleurent doucement mais

qui ne sanglotent pas, car ils espèrent ; ils possèdent le temps, et le temps,

c'est l'espérance. Tristesse infinie mais non désespérée, car l'âme la refoule

et la contient, et l'âme survit à tout, aux joies comme aux peines.

Attendre,

c'est là notre vie. Nous attendons toujours ; nous voudrions hâter la marche

des années, nous nous lassons de chaque jour et nous soupirons toujours après

le lendemain. Pourquoi ? Est-ce notre âme qui souffre de sa méprisable

enveloppe de chair et qui aspire à vivre seule, dégagée de tout lien, lavée de

toute souillure ?

Notre

corps attend le plaisir, la jouissance, la richesse, les honneurs, le repos, et

il travaille, il lutte, il se dépense, et toujours il attend. Il peine, il

souffre, il meurt, jamais son ambition n'a été satisfaite, jamais son attente

n'a été comblée.

Nous

sommes ainsi faits, âme et corps, esprit et matière ; nous sentant fragiles et

de peu de poids, atomes dans l'univers, nous sommes inquiets, nous redoutons

les misères de chaque jour et nous en attendons la fin.

Empreintes

Nous

sommes une cire molle, et par notre corps de chair où tout est sensation et par

notre âme immatérielle où tout est sensibilité.

Notre

chair se pétrit de toutes les jouissances et s'amollit à toutes les caresses ;

elle s'effondre sous la morsure de la douleur, et la douleur la fait mourir.

Notre esprit cède aux idées qui ne sont pas de lui, il reçoit et ressent toutes

les langueurs comme toutes les tortures de la chair, et sa sensibilité se fait

de toutes ces sensations la substance de sa vie.

Par

nos yeux entre la lumière, et lorsque la lumière n'est plus, lorsque nous

sommes perdus dans les ténèbres, la lumière rayonne encore en nous ; nous en

sommes imprégnés, elle illumine toutes les fibres de notre être. Et nous sommes

heureux, car le bonheur est dans la lumière.

Mais

si nous n'avons pas la lumière, si les ténèbres ont fait de nous leur proie,

nous devenons nous-mêmes ténèbres, car l'ombre qui nous envahit désagrège

toutes les puissances de notre esprit. L'obscurité étreint l'âme, qui ne peut

même pas gémir, car elle n'entendrait pas sa propre plainte. Et nous sommes

devenus ténèbres.

La

parole nous dirige ; elle commande et nous sentons qu'il nous faut obéir. Elle

prie aussi, et nous accédons à ce qu'elle nous demande. La parole chantée nous

fait frémir ; elle nous émeut jusqu'au bouleversement. Peu importe ce que nous

pensons avant que le chant commence ; dès que nous le percevons il devient

notre maître et nous sommes l'esclave ; nous sommes la cire, il est le fer

chaud qui y laisse à son gré son empreinte.

Et

si les cordes chantent, et si les bois soupirent et si les cuivres hurlent,

rugissent, tonnent, nous devenons un sujet passif de changements multiples et

de sensations ininterrompues. Notre substance à penser, qu'elle soit matière ou

esprit, passe par d'innombrables transformations, change incessamment de mode.

Tous les sentiments remontent des replis où ils étaient ensevelis, toutes les

passions, dont on ne soupçonnait pas la véhémence, ensommeillées qu'elles

étaient, se dressent et s'entrechoquent. L'esprit vit, l'âme palpite et bondit,

toutes ses forces s'unissent, se heurtent, s'enchaînent, s'annihilent.

Nous

ne vivons pas cela de nous-mêmes. Nous sommes le sable où l'enfant trace ses

informes dessins, comme nous sommes la falaise que la mer ronge peu-à-peu. Nous

sommes la toile que le peintre fait vivre, nous sommes le marbre que le

sculpteur anime.

Mais

nous sommes aussi plus que cela ; nous pouvons résister au fer, à la mer, au

ciseau. Nous avons le pouvoir de nous refuser aux impressions malsaines, de

nous fermer aux intrusions douteuses. Il est des empreintes qui nous corrodent

dès leur apposition sur notre esprit et qui, si nous ne réagissons, nous

brûlent et nous transpercent jusqu'à faire de nous des loques sans valeur.

La

faculté nous est donnée de maîtriser notre sensibilité et de contrôler nos

sensations. Nous avons la volonté. Voilà, le vrai maître. C'est le pondérateur

et le régulateur de nos actes, c'est le souverain de l'intelligence qui n'est

vraiment grande et forte que si elle reconnaît cette autorité.

Notre

corps et notre âme sont les vassaux de notre volonté. La volonté n'existerait

pas sans eux puisqu'elle n'aurait rien sur quoi régner, mais sans elle notre

chair et notre esprit ne peuvent rien faire de certain ou d'absolu.

|

| Louis-Georges Godin, à droite, avec son ami Albert Tessier, vers 1920. (Source : Yves Tessier, Albert Tessier, photographe amateur (1915-1935), Québec, Les Éditions GID, 2013) |

Évolution

Avez-vous

entendu parler de Picasso ? For se che

si, for se che non, peut-être que oui, peut-être que non, comme dirait cet

impayable D'Annunzio dont on nous a tant rebattu les oreilles en ces derniers

temps. Picasso est un peintre, de son naturel ; il demeure à Paris, quelque

part sur la Butte. C'est lui qui, un jour de grande pluie, a inventé le

cubisme.

C'est

simple, la peinture cubiste. On fait des carrés de toutes les couleurs

par-dessus des carrés de toutes les couleurs ; on laisse sécher, ou on ne laisse

pas sécher, du moment qu'on n'y met pas le doigt, ça n'a aucune importance, et

on présente cela au bon public qui ne comprend rien et qui se pâme.

Mais

le cubisme n'a qu'un temps, comme les bottines vertes et les perruques roses.

On inventa le symbolisme. C'est encore très simple et je vais essayer de vous

expliquer cela simplement. Le symbolisme peint tout, voila le premier principe,

et le symboliste peint comme il l'entend tout ce qu'il veut peindre, voilà le

principe second et dernier. Vous voulez peindre une âme ? Vous n'avez qu'à faire

sur la toile sept ou huit belles taches multicolores que vous mêlez bien, et le

tour est joué. Le centre des taches représente la notion que l'âme a de son

existence, et les prolongements, ses aspirations. Du moins, c'est ce que je

pense. Libre à vous de vous faire une autre opinion.

Par

ce système, on peut fort bien représenter la chute de Babylone par un fromage

qui n'en peut plus, et vous êtes exposé à prendre pour la chute Montmorency le

portrait de votre grand-père.

Adieu,

symbolisme, voici le futurisme. Ça se complique, car le futurisme ne voulut pas

se confiner à la peinture, et il fit invasion dans la musique et dans la

littérature.

On

barbouilla à qui mieux-mieux ; on fit des lunes en plein midi ; des océans sans

eau et on montra des paysages qui ressemblaient à des combats de nègres dans la

nuit. C'est la peinture qui en avait un futur avec cela !

En

musique, ce fut l'avènement d'une inénarrable cacophonie. On vit des

compositeurs s'acharner à des pièces qui auraient fait hurler les Papouasiens

et les Patagoniens les moins illuminés des splendeurs de notre civilisation.

Les doigts n'étaient plus suffisants pour jouer le piano, il fallait se servir

des poignets, des bras, et, qui sait, peut-être des pieds. Ô doux temps!

En

littérature le futurisme s'appela décadence, et c'est là que tu en vis de

belles, ô langue française. Hélas, le mal me frappa, et j'ai toujours à la

mémoire, comme le boulet du forçat, cette phrase que j'écrivais alors, dans les

affres de la dégénérescence : « Les exacerbations périodentes de la

quintessence lénifiée de mon intellect ont pétrifié les candeurs albes avec

lesquelles je chantais guerrièrement les tintamarresques échos de nos exploits

sur des ivoirins luths!!! » Vous n'y comprenez rien ; moi non plus. Il fallait

écrire comme cela pour être dans le train. Il y a un jeune homme (ô illusions

de la jeunesse, vous êtes toujours vivaces) qui écrivait comme cela,

dernièrement encore, dans un gros et épais journal. Paix à ses cendres.

C'est

démodé, maintenant, tout cela. Le siècle marche vite et il nous faut marcher

avec lui. Tempora mutantur, écrivait

Cicéron, les temps changent et nous changeons avec eux.

On

a trouvé beaucoup mieux. J'ai appris qu'un nouveau cénacle est formé, dont les

adeptes portent le nom de superréalistes.

Le nom déjà n'est pas banal, mais qu'est-ce donc à côté de la chose ? Las de

peinture, de musique, de sculpture et de tout le tremblement, on fait

maintenant de la lecture. On se rassemble en petit comité, et ce sont les

maîtres de céans qui font les frais de la séance.

Apaisement

L'ouragan a fui. Comme un bolide qui renverse tout en sa formidable ruée, il a passé sur la nature. Les arbres ont gémi sourdement et se sont cramponnés au sol de toutes les forces de leurs racines. Le firmament est devenu noirâtre, jaunâtre, sale, hideux. De fulgurantes déchirures ont sabré l'horizon ; la foudre a déchaîné son fracas de mort ; la pluie s'est jetée lourdement sur la terre.

Mais

l'ouragan a passé, l'ouragan a fui. Là-bas, bien loin, la poussière

tourbillonne, des masses livides semblent prêtes à tomber du ciel et le

tonnerre gronde sa menace. Mais le calme est revenu au-dessus de notre demeure.

Quelques nuées passent encore là-haut, follement échevelées. Le soleil

couchant, en sa lumineuse gloire, les embrase de ses derniers flamboiements.

Les

arbres, en un relâchement complet, laissent pendre leurs branches. Les feuilles

luisent, bien lavées. On les dirait toutes neuves et toutes fières de leur

belle apparence.

Le

toit s'égoutte tranquillement, et rien n'est gai comme la chanson claire de

l'eau qui tombe sur les menus galets. Il y a sur les vitres une légère buée qui

s'évapore petit-à-petit, et la diaphane vapeur monte en volutes capricieuses

qui se dissipent tout-à-coup au jeu de la brise. Des moineaux effrontés

pataugent dans la mare d'eau, à mes pieds, et piaillent à qui-mieux-mieux, en

échangeant coups de pattes et coups de bec. Effarouchés soudain, ils s'envolent

au peuplier voisin, qui sommeille déjà, dans la grisaille du jour qui finit.

Puis, tout est calme. Le soleil est disparu derrière le vaste rideau de la forêt, et l'étoile du soir clignote là-haut, toute seule. Nul bruit que le crissement inlassable des grillons. Le bleu sombre du ciel est sans tache. Sur la nature flottent les voiles de l'apaisement. Verlaine disait :

Apaisement

Semble descendre

Du firmament.

Mon

âme aussi s'est apaisée. L'ouragan a passé en elle et l'a ébranlée dans ses

assises. Des abîmes sans fond sont montées d'effroyables flammes, qui font leur

proie de tout. Les eaux limpides se sont troublées ; elles ont été souillées

d'une vase infecte, et des vagues écumantes ont secoué jusqu'à la frénésie le

calme de la transparente surface. Tout l'être a été cinglé de sifflantes

lanières, et des plaies béantes ont jailli des flots de sang. Mais l'ouragan a

fui.

Et

maintenant, mon âme, recueille-toi. Regarde ces victimes qui jonchent le sol.

Tu reconnais en elles des illusions jalousement choyées, Elles sont tombées,

flétries, mortes, et plus jamais elles ne renaîtront.

Et

voilà que tu en es plus forte, plus impassible, voilà qu'une plus grande,

qu'une plus pure lumière t'inonde. L'apaisement vient chasser les derniers

nuages ; il vient oindre tes blessures du baume infiniment doux.

Recueille-toi, mon âme, dans la béatitude de l'apaisement. La paix te vient visiter ; garde-la toujours en toi-même, et fais en sorte de vivre en un éternel apaisement.

|

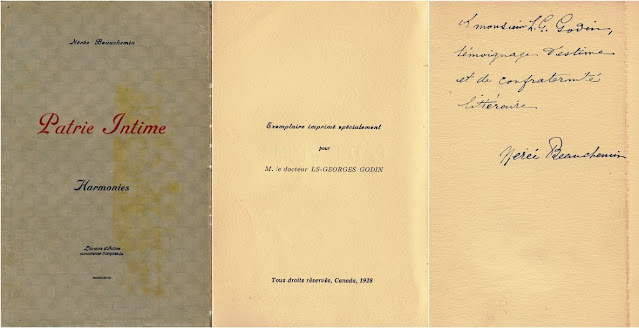

| Le poète Nérée Beauchemin a dédicacé un exemplaire de son recueil Patrie intime spécialement imprimé à Louis-Georges Godin. Il est très probable que l'initiative de l'impression spéciale de cet exemplaire ait été prise par le grand ami de Godin, Albert Tessier, qui avait convaincu Nérée Beauchemin de publier ce recueil et qui en a supervisé la publication. (Collection Daniel Laprès ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Louis-Georges Godin s'est beaucoup intéressé à l'histoire de Trois-Rivières et de sa région. Il est l'auteur du Mémorial trifluvien, paru en 1932. Le volume 2 est incomplet car Godin y travaillait encore au moment de sa mort. On peut télécharger ces deux volumes en cliquant sur : Volume 1 ; Volume 2 (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Annonces des cabinets médicaux de Louis-Georges Godin et de son demi-frère Paul Godin dans Le Nouvelliste du 8 octobre 1932, jour de la mort de Louis-Georges. Paul, qui était poète à ses heures, était le père de Gérald Godin, ministre dans le gouvernement du Parti québécois sous René Lévesque. |

|

| Monument funéraire de Louis-Georges Godin au cimetière Saint-Louis, à Trois-Rivières. Le monument d'origine a été remplacé par celui-ci, de style plus récent. Derrière, on aperçoit la croix blanche du monument de la tombe de Maurice Duplessis, qui deviendra plus tard premier ministre du Québec et qui était ami avec Godin. On aperçoit également le clocher de la cathédrale de Trois-Rivières. (Photo : Daniel Laprès, 16 septembre 2020 ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Le Nouvelliste, 8 octobre 1932. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Le Devoir, 11 octobre 1932. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Le Bien public (Trois-Rivières), 11 octobre 1932. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Le Nouvelliste, 10 octobre 1932. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Le Bien public, 1er novembre 1932. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

|

| Louis-Georges Godin figure dans plusieurs photos de ce magnifique album de clichés pris par son ami Albert Tessier durant sa jeunesse à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ce volume est toujours disponible sur commande chez l'éditeur ou en librairie. Informations ICI. |

Plus que des glanures, ce sont des trésors, des joyaux, des pépites que vous, le chercheur de trésor, nous faites découvrir.

RépondreSupprimerMerci de les partager généreusement.

Jocelyn Routhier

En effet Jocelyn, que dire de plus?

SupprimerMagnifique !, merci beaucoup M. Laprès ! vous êtes le gardien du feu sacré !

RépondreSupprimer